講題:STS早年的人類學時期,及二者互動的後續線索【註1】

講者:傅大為教授(國立陽明大學榮譽教授)

主持:呂欣怡副教授(國立臺灣大學人類學系副教授)

時間:2020.11.20(五)14:00-16:00

地點:臺灣大學水源校區行政大樓人類學系館

紀錄者:魏嘉佑(台灣大學人類學研究所碩士生)

歷史總是用來映照現代。

「如果拉圖(Bruno

Latour)遺忘了過去,我們也很容易遺忘了過去,甚至STS學者也可能遺忘了過去」傅大為老師在講座中沉穩表述,語氣像是一個診療師,溫和撫慰著躺在沙發上的失憶患者。

失憶或許是一個有些誇大的譬喻,但或許我們可以在抗議之前,先試著思考自己到底對「前拉圖」時期的科學社會學時代知道多少。如果你的腦袋裡一片蒼茫空白,那這場講座對你而言就是一場全新的,穿越時空的冒險。即便你已經知之甚詳,也可以欣賞傅老師在時空之間跳躍的身姿,看他如何以史料為魔杖,重新召喚出那些被當代遺忘的名字。

雖然這場講座表面上只是傅老師對其著作某一篇章的導讀,但他將會在這場講座提供人類學脈絡的重組,整合書中內容,因此在本文及演講中感到困惑與粗略的段落,也可以在本文與其著作之間交互對照,以獲得更加明晰的圖像。

在講座安排上,老師首先簡要概述他的生命歷程與科技社會學的關聯,反覆提及孔恩(Thomas

Kuhn)對他個人的影響,接著探討科學知識社會學(sociology

of scientific knowledge,後文簡稱SSK)的興起,和人類學與STS的關係,最後再討論拉圖的最新理論。

他笑說因為拉圖一直出新書,產量之快,害他根本讀不完,差點想要放棄。而近年來的《面對蓋婭》【註2】,他認為是一本有趣的佳作,因此也會特別討論這本書。最後將會回歸的拉圖的《我們從未現代過》一書【註3】,理解STS背後社會人類學的影子。

演講的另一個軸心圍繞在拉圖身上。也許這並不讓人意外。拉圖早年空降台灣,轟動學界,跟隨者源源不絕,卻也造成過於偏重拉圖的問題。

本演講紀錄,將分為上下半部,上半部為傅老師對於的STS與人類學史相關的回顧,下半部則是在場學者老師們對於STS在台灣未來走向的討論。上半部的鋪墊,醞釀著下半部的精采對談。

STS的前半生-SSK

「二的兩倍為什麼等於四?」

傅老師帶領我們跳躍到1930年代,從學者曼罕(Mannheim)的上述發問開始談起。沒錯,知識社會學就是緣起於這麼一個,乍看之下不大起眼,每個人在小學就認為自己已經懂了的數學問題。但是這麼從這麼單純的問題卻萌生出後續一整套知識體系。

曼罕因為無法用社會學來思考這個數學問題而焦慮,因此建立了最早的知識社會學。那麼到底該如何用社會學來理解數學呢?社會學、數學,這兩個看似天差地別的學科如何接壤?這就要從接下來的數學社會學開始說起。

1970年代知識社會學開始轉向SSK,布洛爾(David

Bloor)挪用了維根斯坦對「遵循規則」的懷疑論,重新思考,如果遭遇小孩子童言童語發問「2、4、6、8的數列以後的數字,為什麼後面是10而不是12」,他該怎麼向小孩子解釋。最後布洛爾歸納,數學與邏輯其實是一套社會制度,本身就具有規範的力量。

傅老師接著把重點繞回SSK,說明SSK可以算是STS的前半生,但是因為台灣的特殊歷史情境,讓行動者網絡理論(Actor-Network

Theory,後文簡稱ANT)成為流行,而SSK逐漸成為次要領域。但是要梳理清楚STS的學史脈絡,也就必須談及SSK,以及二戰後英國社會人類學的脈絡危機。

SSK的思潮-英國社會人類學的影響

在英國社會人類學的影響之下,第一波SSK的思潮興起,為了避免「錯誤社會學」,他們越過過去莫頓(Robert

Merton)強調科學機構的研究,強調四個軸心概念:「因果」、「公平性」、「反身性」、「對稱性」。也就是所謂的強綱領(Strong

Programme)。

圖表 1、演講中,傅老師秀出了這張1970年代的照片,照片裡都是未來將成為STS的重要學者們。這張照片知道的人很多,但很少一張照片裡面有那麼多影響到未來STS發展的學者,密度很高。(本照片引用自傅老師的現場簡報,照片來自愛丁堡STS的網頁。)

提及英國社會人類學脈絡,也就必須返回到當時的歷史背景。

十九、二十世紀的英國,因應大量管理殖民地的治理需求,促發了英國人類學的蓬勃發展。過去法國人類學者Lévy-Bruhl曾以歐洲中心的觀點,來作非洲研究,說非洲人的思考模式是「前-邏輯」的。但因為英國帝國殖民世代的式微與危機,所以英國人類學要重新思考原住民與當代文明研究上的分裂。英國早期人類學者Evan-Pritchard針對非洲部落Azande人做研究,認為除了部分細節外,Azande人事實上相當理性。引起了人類學界對理性論之爭辯,這個故事在人類學界非常知名,幾乎是人類學學史回顧必讀的作品。但這些「理性論」的研究與爭議,後來在人類學史上仍然繼續發酵。

這些理性論的相關討論,促使前述提及的布洛爾,開始思考如何對稱地分析歐洲人與非洲原住民的思考模式,並質疑Evans-Pritchard尚沒有徹底對稱分析Azande人和歐洲人。

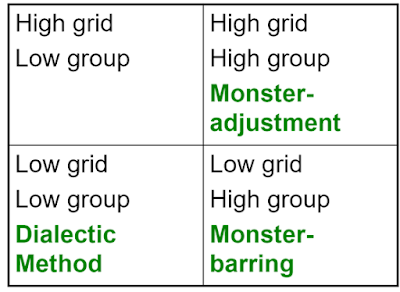

後來知名的人類學者Mary

Douglas則以內框-群體(grid-group

theory)的分類系統,以群體階層性、群體邊界性來分類出四個象限,每個象限包含著不同的團體和部落。

圖表 2、分類系統,引用自傅老師的演講簡報

傅老師舉了一個「尤拉定律」的趣味案例,說明數學家如何排除「怪物」。這些怪物也就是數學定律無法解釋的例外狀態。數學家如何排除有很多種不同的策略,包括重新定義多面體的範疇(凡是不合尤拉定律的就不是多面體:Monster-barring),將公式複雜化等作法(Monster-adjustment)。透過道格拉斯的理論,我們可以更加清楚數學家如何主導數學界,來排除或馴化這些怪物。

在1970、80年代,Grip

Group的概念也啟發了科學史家(M. Rudwick) 、地質學史家(D. Oldroyd)和電磁學史家(K. Caneva)、還有研究伽利略的STS學者(Biagioli)【註4】。豐富了科學革命的可能性。

拉圖與對稱人類學

最後回到拉圖的ANT與對稱人類學,拉圖想要拆解過去主/客體、社會/自然二元對立的架構,代之以網絡與集體的概念,連結人與非人。因此,當代的學者不能只分析原住民部落社會,卻不去研究現代社會的科學部落,科學領域也需要人類學的整體論分析。

與此同時,美國的批判人類學者如George

Marcus和 Michael

Fischer也合作撰寫出《Anthropology

as Cultural Critique》一書,嘗試回應《東方主義》的作者薩伊德(Edward

W. Said),面對該如何在後殖民情境中比較不同文化的難題,也提到了拉圖。

只是拉圖的理論也受到很多批判,主要來自STS以及歐美SSK的,主要分為四點:

1.SSK不一定需要包含社會知識的社會學,而是科學知識的社會學,STS學界擁抱實在論沒什麼問題。因為如果SSK用社會概念來分析科學,也需要同時自我分析自己的社會學概念(這是來自ANT領域的批評),那就變成了「社會知識」的社會學,而不是「科學知識」的社會學(SSK)。簡言之,那不是SSK的工作。

2.如何解決「知識論上的膽小鬼」問題?所謂「知識論上的膽小鬼」是STS以及歐美的SSK反駁(Latour)廣義對稱性的方式之一。指的是:如果ANT批評SSK將各種社會範疇被當作給定(given)而沒有分析,那麼ANT的新範疇如網絡、集體(包括quasi-object, quasi-subject)也是另外一種given,如此形成無限後退。所以ANT可以是另一種科學人類學,但卻不見得是更高明的,除非我們要比誰是知識論上的膽小鬼。膽小鬼遊戲的意思是,一群人在車子疾駛的馬路旁,等待遠方有部疾駛來的車子,遊戲是看哪一個人能夠在車子疾駛過那群人之前,最後越過馬路,那麼之前就早早跑過馬路的人,都是膽小鬼,都輸了。

類比而言,回到前面講「無限後退」的情況,誰能夠退到更後面,看誰用的 given 概念較少,誰就更厲害。但「某某犯規使用了未加檢視的given概念」這種指責,可以互相指責下去,即使一方換了新的基礎概念,對方仍然可以挖下去再作指責,沒完沒了,無限後退。所以這種認識論的比賽,似乎只是某種STS的基本教義派發明出來的?其實認識論的膽小鬼遊戲,也只是男性之間無聊的比勇鬥狠,意義很小。【註5】

3.ANT 因為要把物/非人的行為拉進網絡中,但我們如何知道物的行為呢(例如扇貝的習性)?只有靠科學家的研究來描述,但這樣反而就恢復了科學家的權威(本來SSK是企圖壓低科學家的權威,以社會學來解釋科學知識),所以這是在STS發展上的退步。

4.對現代科技作人類學研究的傾向不是新東西,歷史上不乏人類學者對當代社會的相似研究,比如Mary Douglas, Robin Horton, Emily Martin, Sharon Traweek。

拉圖與歐美人類學的後續互動

拉圖在1993年撰寫的《我們從未現代過》(We

Have Never Been Modern)雖然提升了STS/ANT與歐美人類學的互動交流,卻也封印了過去的歷史。無怪乎傅老師語重心長地說:「如果拉圖遺忘了過去,我們也很容易遺忘了過去,甚至STS學者也可能遺忘了過去。」

此外,拉圖對於文化/自然二元劃分以及人/非人網絡的對稱人類學,其實也出現在部分研究原住民的人類學文章中,譬如人類學者Marilyn

Strathern於1995年所寫的《Cutting

the Network》和Helen Verran的著作,這些著作同樣引起不少討論。例如Strathern同情地來思考ANT在原住民關於財產的網絡,的確有些意思,但網絡往外延伸,很快就無止無盡,但為了保持如財產、專利等意義與權利,我們一定需要在某處砍斷網絡。

就在質疑浪潮中,另一件事情是,拉圖曾經推崇的哲學家賽荷(Serres),也放棄了打從西方啟蒙時代以來的「批判」之立場。拉圖於2004年所撰寫的〈Why

Has Critique Run Out of Steam?〉又引起人類學界更多的質疑。【註6】

在這篇文章中,拉圖認為環保主義陣營對氣候否定陣營的批判已無效,因為對方也會透過STS的方式爭辯,所以必須把「批判主體」代換成更多元的網絡概念,傅老師表示,這是「拉圖對批判進行近乎橫掃一切的批判,對批判的批判。」這也使得人類學者,如David Hess, Kim Fortun,

S.Traweek, H.Verran等學者批評拉圖對於權力、社會階層等概念的軟弱無力,也放棄對事實(matters of fact)的追尋。而早期的ANT過於強調個人行動,反對結構社會學,似乎在意識型態上更像是新自由主義的企業巨人,不過後來一些追隨者已經企圖修改ANT的這一面向。

最後傅老師返回到《面對蓋婭》這本書,並對拉圖在書中提及今天科學界集體合作來解決全球暖化問題已經無效的宣稱感到相當驚訝。難道法國的氣候危機否定論者那麼厲害,讓拉圖必須非常在意這個問題?拉圖的思想似乎在蓋婭假說的創始者Lovelock的理論中得到呼應,除了不斷詮釋蓋婭假說的精妙處之外,拉圖也積極批評反對蓋婭假說的科學家,但他自己其實不是地球系統科學家,而是ANT人類學家,所以他批評的身份令講者懷疑。而傅老師也對於書中的激進宣稱,把matters

of fact 替換成matters of concern的說法語帶保留。

在這本書中,拉圖試圖說明,地球是與生物共同演化而來,自然環境不只單純是一個背景。這個理論引申自Lovelock的蓋婭假說,和生物學者Margulis的理論,但這些理論在其學界其實是具高度爭議性的理論。傅老師因此拋出質疑,認為我們真的需要全盤接受拉圖在這本書的說法,來面對氣候變遷嗎?研究氣候變遷,包括一些STS與科學史學者,基本上似乎很少需要蓋婭理論,反之拉圖比較需要蓋婭理論。

本體論轉向

批判自然/文化對立的人類學者中,法國人類學者P.Descola是另一位知名倡議者。看起來,他和拉圖應該是同一陣營。然而實際上,Descola把自然/文化換成「物質過程─心靈狀態」,在這樣的分析架構下Fischer認為這仍然是自然與文化的二分。

這使得Fischer這位學者調侃拉圖和Descola互相稱讚和引用對方的狀況,就像是建立了一個法國式禮物交換的社會連結,儘管他們的研究計畫看起來相當不同。

結論

最後傅老師認為,STS早年有許多科學人類學的版本,不應該被當代所遺忘。拉圖的新科學人類學和對稱人類學,儘管很有新意,但牽涉到許多複雜哲學理論,相當難懂,可能要換一個世界才能懂,這促使拉圖不斷尋找新論述來突破,但也導致許多的批評與爭議。此外,今天人類學有這麼多的議題,科技、環境、族群,我們該如何妥善分配投入的精力與時間?

※本篇為上半場之演講內容,下半段回饋與提問請見〈STS早年的人類學時期,及二者互動的後續線索:傅大為教授演講場記(下)〉

【註1】本演講內容主要摘要自:傅大為2019〈第四章:思考部落社會:SSK早年的人類學時期〉,《STS的緣起與多重建構:橫看近代科學的一種編織與打造》頁203-289。臺大出版中心,台大哈佛燕京叢書。

另本文第五部份「拉圖與歐美人類學的後續互動」一節之後,則為講者在2019出書之後的後續研究報告,所涉及書目可以另外提供。

本文非常感謝呂欣怡、黃郁茜、傅大為三位老師會後對本文種種疏漏錯誤之處的修補、統整與提點。

【註2】群學出版社2019年初版,陳榮泰、伍啟鴻譯。

【註3】We Have Never been Modern (Harvard, 1993)

【註4】傅老師的會後提醒:特別可參考他在1990年的 “Anthropology of Incommensurability” 一文,企圖連結SSK、社會人類學,還有孔恩的不可共量性。

【註5】原文刊出後,語意不清之處經與傅老師討論後做出修正。

【註6】傅老師對此的評價參考至:Casper Jensen (2020) “Disciplinary Translations: Remarks on Latour in Literary Studies and Anthropology” Common Knowledge, 26(2).