作者:施堯鈞(現任指筌中醫診所醫師)

閱讀書目:陳鈺萍(2021),《生產,本該無傷:順勢生產與阿萍醫師的好孕助產所》。時報出版。

不一樣的生產選擇:順勢生產

配著手沖咖啡,再讀一遍阿萍醫師寫的《生產,本該無傷》。想起開頭阿萍醫師說的:

「看到民生東路魚貫走入辦公大樓的上班族人手一杯超商咖啡,內心想著,這些人知道自己手上那杯咖啡和手沖咖啡的差別在哪裡嗎?知道之後,他們願意做出不一樣的選擇嗎?一如生產,產家們知道好孕團隊這一路鋪陳,和其他生產場所的差別在哪裡嗎?知道之後,他們是否願意做出不一樣的選擇?」(頁31)。

【圖1】 取自施堯鈞・中西醫師粉專,經作者授權使用

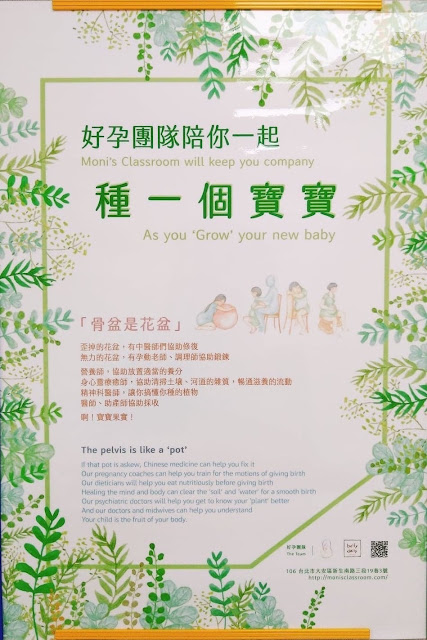

一如生產,好孕團隊努力推動「順勢生產」,納入各種產前照護方式。如同附圖2〈好孕團隊陪你種一個寶寶〉裡【註1】,提到的中醫師、孕動老師、調理師、營養師、身心靈療癒師、精神科醫師,以及最後協助「採收」的婦產科醫師與助產師,都共同為了一個目標前進——也就是關於生產的「寧靜革命」。

【圖2】 取自施堯鈞・中西醫師粉專,經作者授權使用

阿萍醫師在書裡寫道(頁187),因為2016年參訪丹麥之行,她了解到走出台灣,生產有不同的樣貌、產婦也值得更好的對待。也點出,或許是得力於順勢且溫柔的生產方式,讓新生命與新家庭在愛的氛圍中誕生,丹麥才能躋身「世界最快樂的國家」之列。

帶領參訪的丹麥醫師/助產師提到了好幾個點,同樣的也打動了閱讀的我。在丹麥,生產是由助產師與醫師共同照護;在一般低風險生產中,助產師作為接生主力;透過產前教育,協助婦女學習相信自己的身體;以及,產後訪視的支持力量,讓產婦看見自己的能力:

「每個產婦產後都是充滿自信的」,獨立開業的助產師Tonning如是說。

得到丹麥之旅的洗禮與啟發後,阿萍醫師語帶詼諧寫道:「⋯⋯決定以『順勢生產』的實作作為中年婦女二度就業的『逆襲』!」

順勢生產一詞源自於所謂的「溫柔生產」(gentle birth)【註2】,書中圍繞著「順勢生產」做了很多描述,雖然沒有直說,為何在諸多名詞中,如人性化生產、水中生產、居家生產,獨偏愛「順勢」一詞?但我自己看下來的心得是,使用順勢生產,除了超脫了與體制內溫柔/不溫柔的二元對立,更賦予其豐富的內涵:

「順勢生產旨在傾聽身體的聲音,將孕婦的身心靈調整到最佳狀態。孕育的過程,也是一次新家庭誕生的調整、清理與淨化。」(頁32)

我很喜歡書裡頭「成就一場關乎三代健康的生產經驗」這一段,身為第一批的八年級生,父母那一代已經是台灣經濟起飛、雙薪家庭,如同書的結語那段描述的(頁345):「鑰匙兒童」不斷增加、放學回家不一定看得到媽媽。我記得小學的時候,都是放學自己走路到媽媽上班工作的地方,等她下班再載我回家。(查了一下google map,1.3公里,步行約20分鐘,對一個小學生而言好像有那麼一點遠XD)

雖說也沒有因此而被疏於照顧什麼的,但總覺得童年的那段時間,好像一晃眼就過去了。如果能重新來過,我會希望有什麼不同嗎?

曾經聽過孩子成長期的陪伴,會影響後續的心理健康以及人格發展。因此如果是我的下一代,我會怎麼選擇?問題回到了一開始的生命探問:「如果知道差別之後,你/妳願意做出不一樣的選擇嗎?」整本書看下來,不停地在思考一個問題:「未來另一半的生產方式,我會做出什麼選擇?」

順勢生產與中西醫

由於是中西醫雙主修出身,過去大七還在西醫當實習醫師時,常進出產房、刀房,看過的自然產(NSD, Normal spontaneous delivery)與剖腹產(C/S, Cesarean section)不在少數。也曾在很熱心教學的婦產科主治醫師的監督指導下,用虎口撐著胎兒的後頸,小心翼翼地把寶寶「轉」了出來⋯⋯更在當兵時,到消防隊當緊急救護技術員(EMT, Emergency medical technician),期間送過一次急產,救護車還沒到醫院前,寶寶就迫不急待的衝了出來——!

當時的我照著標準作業流程(SOP)【註3】,在搖晃顛簸的救護車後座,打開定期消毒更換、卻極少使用到的產包,手慌腳亂的鋪上產巾、勉強保護住爆衝的胎頭,然後便拿著簡易的塑膠臍帶夾,在到院前,將臍帶兩端給鉗夾(clamp)起來。

那時的我,還沒有認識阿萍醫師,壓根沒想過生產其實有其他的可能,覺得一切依照現代主流醫學的標準流程,並沒有什麼不好。況且還有實證研究背書,可以減少生產風險(頁195),也沒有意識所謂的「自然產」(NSD),其實並不自然(頁41、161)。好在選擇中醫,踏上結構治療的這條路,藉著兩傳老師與阿萍醫師的合作,讓我知道了順勢生產的理念:

「順勢生產是一種態度,尊重、相信生命自然運作的能力,尊重媽媽的感受,保護寶寶初次的生命經驗,減少媽媽和寶寶的傷害,使生產成為一個讓生命更圓滿的歷程。」(頁237)

引用兩傳老師在書中的話當註腳之際,我想,我應該知道該如何選擇了。

就像自己跳脫體制,投身結構治療的初心,是因為我覺得,我能給得起更好的針灸、傷科治療模式(就像是書中所言,在白色巨塔裡的覺察)(頁293)。希望能一點一滴的,將結構網絡系統裏的舊傷、障礙,漸次還原。期之人人無傷,返本存真。

所以,我也同樣希望,一次安心、無傷的生產,能調整身心狀態、清理自身的課題,進而改變三代的健康(頁279、306)!如果中、西醫合作,能讓每一個生產都是賦權無傷,一代比一代更健康快樂、更美好的話,何樂而不為呢?

期待在一個自然無痛無傷的生產下,女孩成為母親,男孩也成為了父親。

看這本書時,著實勾起許多感觸。誠摯推薦這本書,給想喚回內心溫柔的你/妳。可以想像在咖啡館裡生小孩嗎?走一趟好孕工作室,你將有更多體會。

【註1】〈種一個寶寶〉

「骨盆是花盆」

歪掉的花盆,有中醫師們協助修復

無力的花盆,有孕動老師、調理師協助鍛鍊

營養師,協助放置適當的養分

身心靈療癒師,協助清掃土壤、河道的雜質,暢通滋養的流動

精神科醫師,讓你搞懂你種的植物

醫師、助產師協助採收

啊!寶寶果實!

【註2】「順勢生產」一詞源於英文 “Gentle Birth”,主張在以母嬰安全為最重要考量的前提下,尊重媽媽與寶寶之間的互動;以低醫療介入的方式陪伴媽媽與寶寶,保護寶寶初次生命經驗之餘,也使生產成為一個讓生命更圓滿的歷程。

【註3】〈急產歌〉:

「左手護胎頭,右手護會陰;胎頭若產出,解除臍繞頸

胎頭先向下,露出上方肩;胎頭再向上,順勢胎兒出

口鼻要抽吸,身體要擦乾;兩個臍帶夾,媽媽懷裡暖。」

本文首刊於「施堯鈞・中西醫師」粉專,獲作者同意刊載於STS多重奏。(貼文連結)

作者簡介

施堯鈞・中西醫師。

現任:

指筌 暨 昌盛堂中醫診所主治醫師

經歷:

長庚大學中醫學系 雙主修畢

中、西醫學 雙學士

學歷:

林口、基隆長庚醫院 醫師

林口、高雄長庚醫院 中醫師

中、西醫師 國家高等考試及格

本文由台灣科技與社會學會贊助支持

審稿:STS多重奏編輯 劉湘蓉